-

認知症対応力向上文化祭2016年9月16日

文化祭開催:10月29日(土)、10月30日(日)

柳田診療所 1階 デイケア室(両日とも午前9時30分から夕方5時)

入場料:無料

主催:介護体験を聴く会

共催:柳田診療所・(有)明寿会

住所:川崎区中島1-13-3

電話:044-233-0061

駐車場:あり

■ 企画

院長講演(午前10時~午後2時~)

・認知症の三大ポイント(手・集団・栄養)

実演

・認知症の音楽リハビリ療法(参加者と共に実演)

もしかめ体操、桃太郎、戦友、第二心臓体操、五十肩予防体操、ソーラン体操

■ 展示コーナー

利用者作品・広島・長崎写真、熊本報告、認知症医学写真、Sアミーユ、津久井やまゆり園、給食展示解説、車イス介助方法、介護相談、悩み相談

-

☆ 福祉の未来は音楽リハビリから(回想リハビリ音楽)2016年7月19日

~伝統継承や歴史継承などの文化を音楽で表現する。音楽は生きた生活と時代を反映~

音楽を通じて伝統文化の回想継承、歴史継承を行なう日本。

童謡を通じて子どもに教育し、大人にも教訓を残している日本の伝統がある。

犬棒かるた、うさぎと亀、桃太郎、花咲か爺さんなど社会の骨格づくりの文化。

さらに「戦友」は地下の戦死者に代わって二度と戦争させない意志を持つ歌詞である。

荒城の月は歴史の変化発展を歌う。

以下の日本の歴史を築いた3つの活動分野に継承蓄積継承された遺産、財産とともに知恵や教訓や音楽や歌などの文化が残されている。

3つの活動分野

◇ 音楽の発生源泉 ◇

第一次産業は農業、漁業、林業

第二次産業は鉱工業

第三次産業はサービス業

3つの産業活動の中で汗が流され歌が歌われて、歌の形で文化教訓が継承されている。

3つの福祉対応分野

◇ 介護対応力分野 ◇

加齢(継承)

認知症

医療

上記が現在の介護施設で求められる対応力向上分野

*柳田の方向→→→→→→高齢者介護は回想、リハビリ、音楽である。

音楽を通じて回想し、リハビリで元気になり、知恵を継承する。(直近計画)

10月の文化祭の準備で8月広島派遣、熊本派遣を計画。文化祭でビデオ報告を計画。(年末予定)

12月に音楽ホール建設し回想、リハビリ、音楽でグループホーム・デイサービス・デイケアの3部署が利用、併せて幼老交流・地域交流、職員福利などを行なう。

*資料

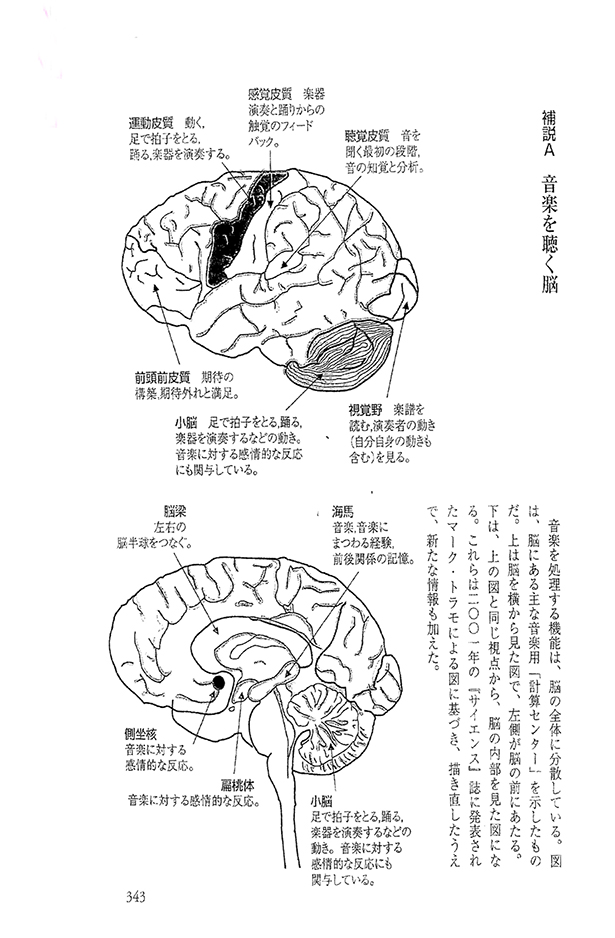

音楽脳が認知症脳を活性化させる実証実験。(2016年6月22日戦災戦士ズ映像)

音楽とともに共進化してきた人類脳の存在。(歌い、踊る人類脳の歴史検証を続ける。)

参考文献

*人類の足跡10万年全史(スティーブ・オッペンハイマー)

*音楽好きな脳(ダニエル・J・レヴィティン)

-

アミーユとわれわれの共通性と対立点2016年6月15日

昨年発覚した救急救命士の施設居室ベランダからの三名投げ落とし事件を考える。

犠牲となったのはアミーユ(有料老人ホーム)入所者であった。

同じ介護施設であり、私たちの日常仕事との共通性と対立点はなにか?

*共通性と対立点:認知症高齢者をお世話することは共通。

しかしその高齢者は地域の発展させた功労者であるという視点がない。

天から目の前に降ってきたような感覚で認知症高齢者を世話する行為だった。

地域でどう活躍したのか、高齢に至り入所までの時間的経過、歴史が見えない世界。

まるで突然高齢になったあかの他人の感覚。

感情が離れている。

だから周辺症状しか目の前にない。

救急救命士のうぬぼれと他人への自慢が残る。

そこから、自慢を発揮し、見せびらかしたいという邪念が発生。

自らが火をつけ行動した。

*高齢者を目の前にして施設の教育がない。

悲劇の根拠に職員教育の誤りがあった。

地域の歴史的発展を支え、その結果高齢化した人々という感情が生まれていない。

そのうえ高齢になって認知症になった人の対応力研究ができなく、お世話で失敗して反発をうけ、ベットに放り投げる行為など、やり返す行動等低レベル介護へエスカレートした。

対立点:地域の人をお世話する考えが欠如し、その結果、物流で物を扱う視点に陥ったと思われる。

背景には地域を発展させた人々のお世話という視点、痕跡の発見する努力が欠落。

アミーユ内部の学習、研修、気づきもなく、企業の拡大路線のなかで当人は仕事の誇りを喪失し、見失い、破滅に陥った。

地域に盲目か地域福祉第一かが柳田との対立点。

人々の生活の痕跡や生きざま、生活史を辿ることで高齢者が理解できる。

その結果としての高齢者の白髪やかかえる病気や顔のしわの深さを理解できてゆく。

高齢者の介護は、地域の歴史を学び、生きざまを学び、日本の歴史を学ぶこと。

その訴えには、たとえ認知症になっても、その声には歴史があり、理由があり、家庭の背景がある。

それに目をつぶっては介護活動の未来はない。

*このほか私たちの直近に、多摩川河川敷の中学生の事件もあった。

大脳の未来を思考する前頭葉がまだ未発達の少年たち。

動物脳の興奮を抑制するだけの経験力がない。

アルコールによる動物脳の興奮にまかせてしまった。

メディアは巨大な資金スポンサーに目をつぶって免罪し、この点を欠落させている。

子供の未来を考える企業活動。

*名古屋女子大生の、人をころしてみたかった事件がある。

この人にとって「他人」とは、 自分にとって「物」同然。

宗教に参加する振りをして近づいて、中年女性を騙して、下宿へ誘導し、殺害。冷酷な視点。

自分と自分の家族以外は「物」。

企業の拡大路線のなかで教育を受けた家庭。

アミーユとの共通点が見えるのではないか。

労り、お世話の必要と根拠を教育しない企業論理。

*介護は日々が自らの研鑽、研究、学習、自己抑制、自己葛藤、修行である。

*福祉は文化。

福祉はその国の文化レベル、私たちの仕事は地域文化レベルの底上げである。

福祉活動を通して、地域が、子供集団が、社会の文化レベルが向上するように努力しましょう。

(2016/6/8柳田)

-

集団脳~人類発展歴史とその存在の現代的意義2016年1月25日

私が「集団脳」という言葉を知ったのは、時実俊彦元東大教授の「人間と脳」を読んでからである。

それまで、わたしたちは戦後占領軍教育を受けて以来、「個」の確立を目指すという教育を受け続けてきた。

つまり個人主義の確立こそが人間の目標であり、その精神で勉学を志してきた。

しかし、その結果、振り返ってみると、次第にふるさとや親を忘れていき、記憶からも薄れていき、人間の豊かさを失っていったと思う。

その回復の努力には大変な労力を要した。

青春多感な時期の多くの青年が、自分とはなにか、アイデンティティーを求め、旅に出て、本を読み、求道し、魂の精神的彷徨の旅にでていった。

人類の発展史の結実としての大脳を振り返ると、人類には集団脳があり、人類が地上で過酷な環境変化の中で生き延びて発展し、万物の霊長となった所以は「集団」であった。

戦後教育と真反対である。

今日の世の中の単位である家庭の争い、学校や職場の人間関係という軋轢も、元をただせば集団欲を満足することができれば、次第に解決してゆく問題としてある。

集団活動や集団生活を通じて集団欲を満足させることができれば、納得させ、解決できる問題としてある。

青年や子どもが閉じこもりや精神的障害になっていく時、その前に集団脳を考えることである。

一人部屋に閉じこもり、孤独の不安を安定剤で紛らわすやり方は正しい解決とはならない。

同じように老人のアルツハイマー病も、定年で社会集団から切り離され、閉じこもりを起こして発症してくる。

いわゆる廃用性萎縮である。脳を使わないための病気である。現在社会が自ら生み出している社会病、現代病である。

時実利彦の「人間と脳」の中にある集団脳、集団欲の満足の方向を教育や社会で考えてゆくことこそが、今日の時代にこそ日本で必要なことである。(柳田診療所 柳田)

*(参考資料)『集団欲の重要さ』~時実利彦著「脳と人間」より~

私たちは、家庭、社会、国家、民族といったように、色々な性格と規模の集団を作って生活しておりますが、利害関係を理屈で作っているのではありません。

ひとりぼっちは嫌だ、とにかくみんなと一緒になって生活したいという集団本能に駆り立てられているのです。

愛も憎しみも相手があってのことですし、喧嘩も一人ではできません。

私たちが、人間関係とか人間疎外を問題にするのも、集団欲によって集団生活を営んでいるからです。

私たちは、いがみ合いながらも一緒に生活しようとしておりますし、ある民族は、殺し合いをしながらも一つにまとまろうとしています。

これでわかりますように、集団欲は非常に厳しい、そして極めて重要な本能であることが想像されます。

そしてこの想像は、人間を孤独の環境において集団欲を満たさないようにした場合の、精神的、肉体的変化によって実証されています。

北極に十四日間ひとりでいたリッター女史は、雪の上に怪物が見えたり、スキーで滑る音が聞こえたりするような、錯覚や幻覚や妄想を体験しております。

長い間、独房に入れられていますと、思考力が弱まり、判断力が狂ってきて、容易く洗脳されるようになることは、よく知られていることです。

先年、マーメイド号で太平洋をひとり旅した堀江謙一さんが、手記に、「何よりも一番苦しかったのは孤独に耐えることだった」とはっきり書いておられます。

そして、英語版の題が“KODOKU”でした。

これらの孤独な環境は、物は見えるし、音は聞こえるのですから、本当の孤独ではありません。

最近になって、外国で人工衛星による宇宙旅行に関連して、厳密な条件のもとでの孤独実験が行われています。

暗黒で完全に防音された実験室に、体温と同じ温度、人間と同じ比重の液体をたたえ、その中に被験者を裸で入れるのです。

被験者には、特殊なマスクを着けさせて、正常な呼吸ができるようにしておきます。

もちろん、自分で手足を動かしたり、声をだしたりすることは禁止されています。

すると、二,三時間で、幻覚が現れたり、妄想が起こったりしてきて、精神的にパニックの状態になって参ります。

日本でも、名古屋大学の環境医学研究所で、二人の大学生を被験者にした孤独実験が行われました。

この実験における孤独の環境はそんなに厳しいものではありませんでしたが、それでも、次第に精神的に不安定になり、一人の被験者は、三日目に、気が狂った言動をするようになったのです。

もっと思い切った実験は、動物を使って行われています。

ダイコクネズミを群れから一匹だけ取り出して、孤独な環境の元で飼育します。

数週間しますと、大人しかったネズミが神経質になり、粗暴になって、噛みついたりしだします。

そして、一,二週間も続けると、手に負えないような状態になり、その上、尾の皮膚に炎症ができ、次第に広がってくるのです。

このようになったネズミを殺して調べてみますと、内臓器官にも変化が起こっていたり、内分泌腺が肥大していたり、あるいは萎縮していたりするのです。

このように、身体的、精神的に異常になったネズミも、元の群れに帰してやりますと、やがて、元気なおとなしい、元のネズミになるのです。

サルを一匹だけ孤独の環境の下に置くと、同じように、精神的、身体的に異常状態になります。

そして、毛を自分で抜いていって、すっかり丸裸のようになるのです。

食欲を絶てば、身体の栄養が悪くなりますし、性欲を絶てば、イライラして参りますが、そのために気が狂うというようなことは、まず起こらないでしょう。

ところが、先に述べましたように、集団欲を絶ちますと、ただちに精神的、身体的に酷い異常状態になるのです。

集団欲がどんなに重要な、そして基本的な本能であるかということがわかります。

私たちは、集団欲が適えられているときには、親しさや心の連帯や、また、同体感や一体感を覚えます。

反対に集団欲が適えられていないときに、淋しさを覚え、孤独をかこつのです。

(「脳と人間」より抜粋)

-

認知症対応力向上文化祭2016年1月25日

-

最近の投稿

- 広島市民のメッセージ 2018/06/27

- 感情記憶と日常生活記憶。 2018/06/25

- 私たちは歌の力からはじめよう 2018/03/29

- 「敬老文化祭ご案内地図」 2017/10/20

- 職員募集 2017/08/08

-

アーカイブ